化迹红心:化院学子用元素语言讲述信仰故事

通讯员:牛一冰 阮筠萱 发布时间:2025-10-15 浏览量:次

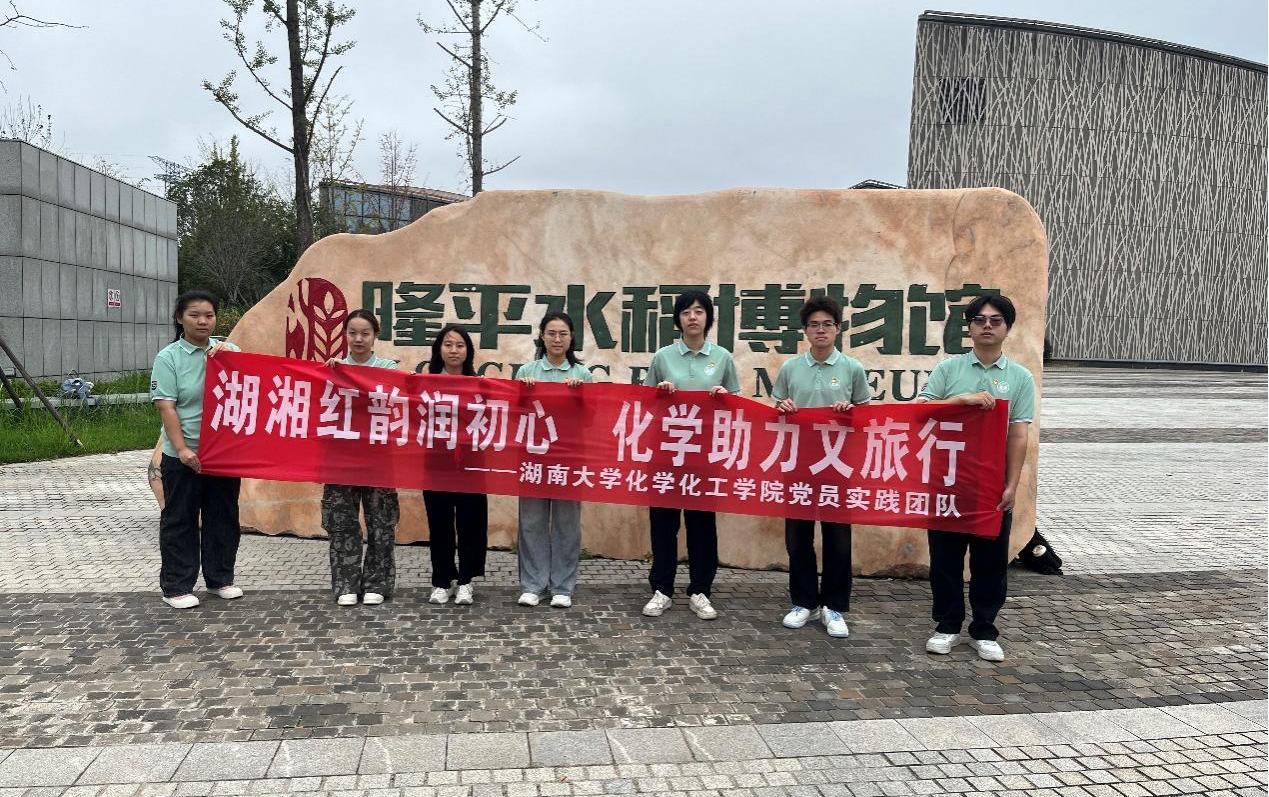

2025年暑期,湖南大学化学化工学院 “化迹红心” 党员实践团队,深入韶山、汝城沙洲村、长沙等地,以化学学科视角挖掘红色地标内涵,将红色精神与化学元素结合,探索红色文化青年化传播新路径。

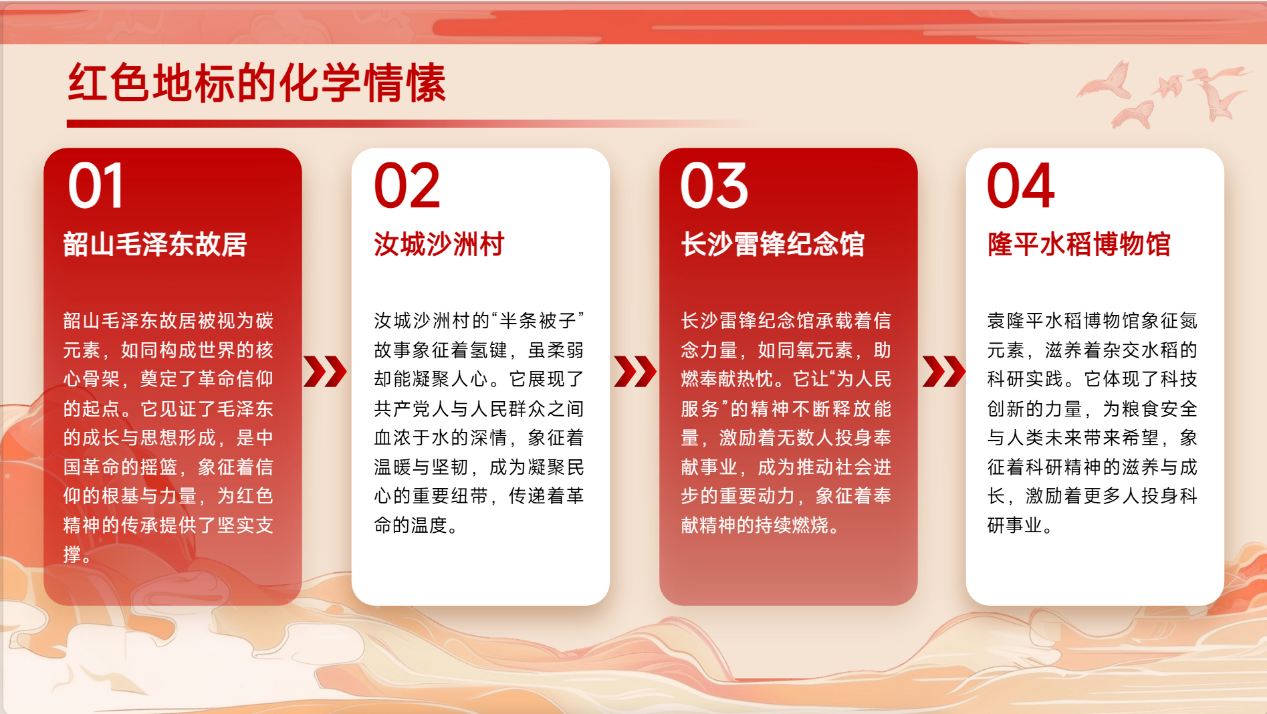

以 “碳氢氧氮” 为钥 解锁红色地标新解读

团队根据韶山毛泽东故居、汝城沙洲村 “半条被子” 旧址、长沙雷锋纪念馆、隆平水稻博物馆等核心地标的历史背景与精神内涵,将其与化学元素相结合,以 “碳、氢、氧、氮” 四种元素为象征载体,建立红色地标与学科知识的关联,让红色文化更易被青年学者理解。

实地走访促共鸣 红色精神与科学思维碰撞

第一站团队来到韶山毛泽东故居。这里是毛泽东同志的诞生地,见证了少年毛泽东的成长历程。故居内保留着原有陈设,生动再现了毛泽东家庭的生活场景。如同构成万物的核心“碳”骨架,这里是中国革命信仰的起点,承载着红色事业根基。

第二站来到汝城“半条被子”纪念地。1934年,三名女红军借宿村民徐解秀家中,临别时将仅有的一条被子剪下一半留给她。“半条被子”的故事生动诠释了红军与百姓的鱼水情深,如同“氢键”,结构虽然柔弱却极具强凝聚力,象征的是共产党的人民情怀。

第三站来到长沙雷锋纪念馆。纪念馆通过丰富史料与实物,全面展示了雷锋同志平凡而伟大的一生。正如 “氧元素”助燃剂般点燃奉献热忱,他那“把有限的生命投入到无限的为人民服务中去”的精神,在后代持续释放能量。

最后一站,隆平水稻博物馆。这是我国首个以水稻为主题的博物馆,馆内系统展示了水稻的历史文化、科技发展,并特别设立了袁隆平院士展厅。这样的科普教育基地就像“氮元素”,不断传递滋养生命、驱动创新的希望力量。

参观结束后,团队成员对每一站都记忆犹新。“每到一处,都是先理解历史,再用化学思维提炼精神,这样的过程让我们对红色文化的理解更深刻。”团队成员李同学说。

专业赋能传播 让红色文化 “活” 起来

实践期间,团队始终聚焦“以化学之力,传红色之声”,通过撰写图文稿件,传播红色故事中的坚定信仰,展现党与人民的血肉关联;通过拍摄视频,更加直观地讲述红色故事,让榜样精神起到对青年的带动作用。

延续实践计划 拓展红色 “元素图谱”

未来团队将延续此类以“党员引领、红色文化、化学视角、文旅融合”为主线的社会实践,优化 “化学+红色” 的传播模式,让专业知识与红色信仰碰撞升温,讲述青年视角下的红色文化,让厚重历史与当代青年形成情感共鸣。